1997年出版と20年以上前から長く愛されている本だよ。[/voice] [voice icon=”http://ballet-ambre.com/wp-content/uploads/2017/09/kohaku.jpg” name=”いろは” type=”l icon_yellow”]わあ、楽しみ(*^^*)[/voice]

■目次

著者:ヴァレリー・グリーグについて

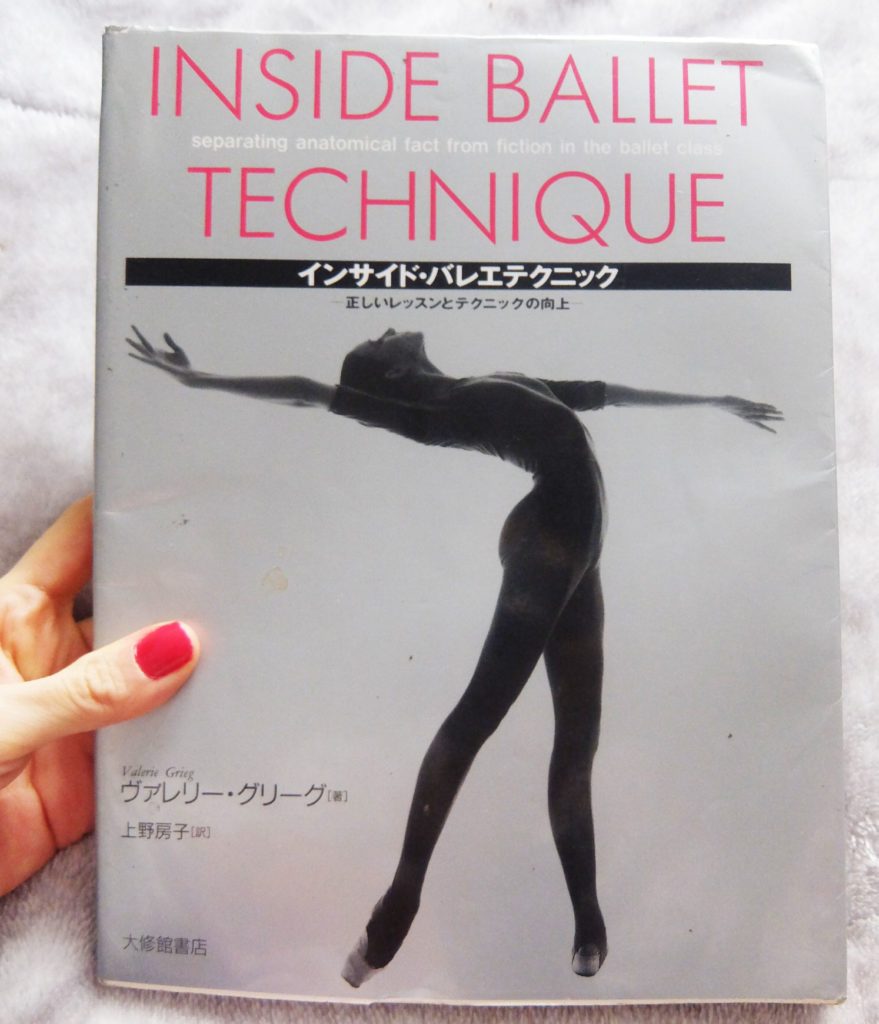

1997年の3月に上野房子さんの翻訳によって、大修館書店から翻訳刊行されているテクニック集です。

著者のヴァレリー・グリーグさんはオーストラリアで生まれ育って、ダンサーや芸術監督として活躍してきました。

研修のために海を渡りニューヨークへと辿り着き、入学先に選んだのは数多くの偉大なミュージシャンを輩出してきたジュリアード音楽院です。

業後にオハイオ州のバレエ団に講師として招かれて、スポーツの盛んなエイクロン大学のダンス学部の創立にも携わっています。

著者が国境を越えて貪欲に学んできたのは、バレエに関するテクニックばかりではありません。

運動生理学から解剖学に至るまで、その旺盛な好奇心は幅広い分野へと向けられてきました。

この本はそんな著者の博識ぶりが存分に込められている、実用性に富んだ1冊になっています。

あなた自身の関節と靭帯について正しく理解する

まず初めに、カラダが動く仕組みについて基礎的な知識を覚えていきましょう。

まず初めに、カラダが動く仕組みについて基礎的な知識を覚えていきましょう。

バレエにおける優雅な動きを表現するためには、骨と骨を結合している関節の力がなくてはなりません。

関節に巻き付いている靭帯が適度に長ければ、より高度な柔軟性を活かせるのでバレリーナにとっては有利だと一般的には言われています。

ある程度のバレエ経験者であれば、捻挫(靭帯に裂け目ができていること)したことがあるのでは?

2〜3週間ほどで治ったように感じますが、関節全体が完全に元通りになるためには1年くらいかかります。

自らの肉体の限界を認識しつつ、無理のない範囲でリハビリとトレーニングを繰り返していく大切さについても考えさせられました。

頭の中でイメージを描きつつ、カラダの外へと解き放つ

朝ベッドから起き上がる、顔を洗う、ご飯を食べる、歯を磨く。

朝ベッドから起き上がる、顔を洗う、ご飯を食べる、歯を磨く。

これらの一連の動作は、誰しもが毎日の繰り返しの中で無意識に行っています。

バレエのような繊細かつ複雑な動きになると、コーチの言葉やカラダの動きを頭の中にインプットしつつ、自分が思い描いたイメージを再現しなくてはなりません。

そのためには神経系統と筋肉系統が程よくバランスを保ちながら、相互に機能していくことが重要になりますね。

近年ではイメージトレーニングが発達しているために、本格的なバレエスクールだけではなく町中のバレエ教室にも取り入れられるようになりました。

初心者向は教師から与えられたイメージをこなしていきますが、上級者になると自分用のイメージを作ってトレーニングに励んでいるというから驚きですね。

凝り固まった筋肉を優しく効果的にほぐすためには?

激しいトレーニングを終えた後に、カラダの節々のこわばりを覚えたことはありませんか。

激しいトレーニングを終えた後に、カラダの節々のこわばりを覚えたことはありませんか。

ダンサーとして成長すればするほど、より多くのエネルギーが必要不可欠です。

そのために長い時間筋肉が収縮状態を余儀なくされてしまい、結果として筋線維には老廃物である乳酸が溜まってしまいます。

この章の中では、「ボディー・チェック・ストレッチ」が紹介されていて参考なりました。

その日のコンディションによってどれくらいカラダが動くのか、ゆるめてみたり伸ばしてみたりと手軽に取り組むことができます。

むりやり筋肉をストレッチするのではなく、念入りにウォームアップをしつつ気持ちを落ち着けながら行うことが効果的です。

カラダ全体で伝える素晴らしさ

オーストラリア出身で現在ではアメリカ各地を振り付け師やコーチとして渡り歩いている著者らしく、「わからないことがあれば、質問しましょう」という言葉が印象深かったです。

オーストラリア出身で現在ではアメリカ各地を振り付け師やコーチとして渡り歩いている著者らしく、「わからないことがあれば、質問しましょう」という言葉が印象深かったです。

特に日本では「空気を読む」風潮が続いていますので、レッスンの最中に生徒が教師を中断させてしまうことに抵抗があるのかもしれません。

頭の中に分からないことがあると、手足から指先の動きに至るまで影響してしまうのがバレエの難しさであり奥深さでもあります。

思い切って質問することが、ステップアップへと繋がっていくことを感じますね。

随所に専門用語が散りばめられていますが、訳者による解説付きで実用的です。

原文での表記も併記されていますので、海外でのバレエ留学を考えている方にもピッタリですよ^^

運動学や医学の理論に基づいた分析もたっぷり盛り込まれていますので、初心者にはちょっぴり難しいかもしれませんが、有益な事柄がたくさん書かれているので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

またトレーナーやバレエ講師を目指している方にもオススメの一冊です。